こども園からのお知らせ!

171-180 (全411件)

最初

前へ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次へ

最後

【コアラっこ 中止のお知らせ】

| 2021/05/10 | ||

|---|---|---|

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |

||

【4月30日受付開始】子育て支援 コアラっこ 5月の予約のお知らせ

| 2021/04/30 | ||

|---|---|---|

定員は10名とさせていただきます。 開催日:5月24日(月) 時間:10時15分~11時00 TEL:058-213-0013 よろしくお願いいたします。 |

||

【3月29日受付開始】子育て支援 コアラっこ 4月の予約のお知らせ

| 2021/03/19 | ||

|---|---|---|

定員は10名とさせていただきます。 開催日:4月26日 時間:10時15分~11時00 TEL:058-213-0013 よろしくお願いします。 |

||

獅子舞と書道家瑛泉氏による「遊びま書」パフォーマンス

| 2021/01/13 | ||

|---|---|---|

また、書道家瑛泉氏による『楽しくあそびま書』のパフォーマンスを見ました。瑛子先生の力強さと美しい筆さばきに息をのむ子どもたち。 パフォーマンス後に先生から「丑の字の周りに何でも筆で書いていいよ」と言われ年長児は思い思いのままに・・・・・ 『棒人間』を書きつなげている子どもたちを見て瑛子先生は「みんな仲良しなんだね」と声を掛けてくださいました。子どもたちの面白がる気持ちを大切していきたいと思います。 伝承あそびを各クラスで行っています。今年は年長児がオリジナルすごろくを作り、みんなで盛り上がっています!! 保護者の方へ 年長児による『遊びま書』の様子をちょこっとムービーにあげています。 |

||

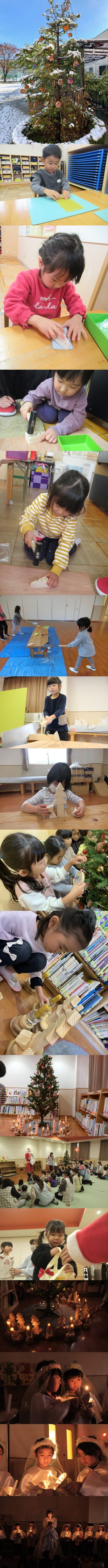

森のクリスマス

| 2020/12/29 | ||

|---|---|---|

古い時代のドイツ地方のハルツ山岳地帯の話として、モミの木に小人が住み、村に幸せを運び守ってくれるとされ、祭事にはモミの木に卵、花、木の枝、ロウソクなどをつるし、そのまわりを歌いながら踊ると、この木に隠れていた小人たちがこの木に留まり、村人たちのために力を貸してくれると信じられていたようで、この風習がクリスマスツリーの始まりとされています。 むかし むかし 小人たちが幸福をもたらしてくれる・・・そう信じていた人々は、モミの木に飾りつけをする風習がありました。『聖なる木のお祭り』です。飾りに使われたのは、バラ・リンゴ・卵・お菓子・ロウソク・・・など。その木の周りを人々は歌いながら踊ります。一方小人たちは・・・というと 緑色やカラフルな衣装を着てそのモミの木にとどまり、人々を助ける役を担ったそうです。 12月に入ると、年長組は森の積み木づくり、年中組はオーナメント作り、年少組は蜜蝋燭づくりが始まります。「可愛いオーナメント作って小人さんを喜ばせるんだ!」とか「プレゼントもらえるかなぁ・・・」など思いを巡らせながら飾りを作っていきました。年長組はのこぎり。年中組は玄翁に挑戦しています。 今年は、2歳児クラスの子どもたちもオーナメントづくりに参加し、室内のクリスマスツリーと園庭にあるモミの木にも、オーナメントを飾りました。 24日クリスマスイブの日、美しく飾られたツリーの周りにキャンドルが燈されます。 幻想的で神秘的な美しさは感動的です。森の妖精が現れ、年長組によるキャンドルサービスで会がスタートました。これからもhappyで健康に過ごせるように・・・森の楽器を使って【あわてんぼうのサンタクロースを】を歌いました。嬉しさでいっぱいになり、そろそろサンタクロースが来る???と思いきや会の終わりが告げられました。「えっ~サンタクロース来ないの???」「プレゼントは?」とがっかりしながら部屋に戻る子どもたち。部屋の中を覗くと・・・「ちょっと、ちょっと大きな袋があるよ!!プレゼントに違いない。サンタさんが置いていってくれたんだ!!」とハイテンションでした。いつもと予想が違い印象深かったようにも思います。 未満児クラスはサンタクロースに会うことが出来ました。驚いていた子どももいましたが、プレゼントは嬉しかったようです。保護者の皆様は、森の楽器の様子をちょこっとムービー(その他)からご覧頂けます。※動画は1月5日以降の掲載となります。 |

||

12月10日・11日 青空マーケット 【行事に追われず、『いま』を全身で遊ぶ】

| 2020/12/16 | ||

|---|---|---|

立ち止まりじっと見たり触ったり、音を聞きながらたくさんの発見をした子どもたち。たとえばどんぐりは、ちいさいものや細長いもの、丸くて大きいものや三角のかたちをしているものなど、いろいろな形があることに気づきました。又、葉っぱのお布団はとても温かいことも知りました。 園に戻ると持ち帰ったどんぐりでどんぐりころがしを始めたり、ピタゴラスイッチづくりに取り組んだ子もいます。又木の実や葉っぱでままごとやスイーツづくりに夢中になる子もいました。 そこで年長組が中心となり園全体で自然物をつかった遊びを園庭で行ってみようということになり『青空マーケット』が実現しました。 子どもたちの発想は豊かでたくさんのアイディアが出てきます。日常生活の様子をよく見ています。みんなで話し合う中でワークショップのブースを設けることになったり、どんぐりころがしや落ち葉プールで遊べるブース、そしてお店屋さんのブースが出来上がりました。ケーキ屋さんのメニュー表は、カフェ顔負けの完成度でした。特に年長組の子は「小さい子とかかわりを持つ」ことに喜びを感じていたように思います。パティシェになっている子は「同じものを作るって大変!!」と言いながら、小さい子の注文に応じ腕を振るっていたり、どんぐりころがしのブースで、やり方を教えてあげていたり・・・落ち葉プールでそっと赤ちゃんにはっぱをかけてあげているなど、優しさが溢れていました。 異年齢で遊ぶことにより、大きい子から小さい子へ遊びが伝承され、関わり方が受け継がれていくのだと思います。保育者も含めみんながのびやかだった青空マーケットでした。 保護者の方は、ちょこっとムービーで様子をご覧になることが出来ます!! |

||

秋の野遊びウォーク

| 2020/11/24 | ||

|---|---|---|

5歳児クラス・・・加納城址公園で宝物探し 4歳児クラス・・・加納城址公園でかんさつめがね 3歳児クラス・・・菊池公園で木の実や葉っぱであそぼう 2歳児クラス・・・加納西公園で秋をからだで感じよう!! 1歳児クラス・・・三笠公園で秋をからだで感じよう!! 0歳児クラス・・・三里公園で秋をからだで感じよう!! を目的にしました。 5歳児クラスは木育推進委員の福島先生にネイチャーガイドをして頂きました。加納城址公園は園のフィールドとして使っている公園ですがよく見て歩くとこんなにも楽しく発見や驚きがあるのかと。ワクワクしながら歩きました。福島先生の話を聞きながら散策すると、普段気づかずに見逃していることがいっぱいあります。見たり、触ったり、音を聞いたり、匂いをかいだり、ゆっくりと五感を使って感じていくと、子どもたちから「うわぁ~」「えっ~」という歓声が上がります。トキメキ方がいつもと全然違います。又,ムクノキの葉で枝を磨くとどうなるかを試してみたり、チドメグサは、怪我をした時に消毒になることなどの特性も教えて頂きました。 自然の中で遊んでいる子どもたちの顔はいつもより増して輝きます。知ることは、感じることの半分も重要ではないとレイチェル・カーソンが書いた言葉です。感じる体験がとても大切だと思います。目の前にある景色は一瞬一瞬変化していきます。いつも、新鮮な気持ちをもって向き合うことができます。 今後も子どもたちの【心が動く】そんな保育を目指していきたいです。 |

||

積木ワークショップ

| 2020/11/16 | ||

|---|---|---|

今回は保護者会とコラボして『みんなと一緒にわく積木であそぼう』を計画しました。2万個という積木が用意されると・・・・子どもたちの目が輝き、自由に遊び始めました。なにものないものから生まれてくる子どもたちの発見や表現力に圧巻!! こうさせようと大人が思わなくても、子どもたちは、友だちと相談しながら自由自在に遊びを展開させていきます。【命令・干渉・評価・管理】の必要としない環境そして【自己責任を自覚した自由】【秩序にのっとった自由】とは??を今後考えていかなければと思いました。 そしてこれからも、子どもたちの発見と喜びを共に感じていきたいです。 |

||

スマイル・ウェルネス

| 2020/11/11 | ||

|---|---|---|

年長組は昨年の運動会のイメージが強くあったのか4月から、「跳び箱4段を跳べるようになりたい」「逆上りができるようになりたい」「なわとびで前とび5回を成功させたい」「かけっこで1番になりたい」「リレーで勝ちたい」など目標がありました。【やってみたい】ことに挑戦した子どもたちは出来ない壁にぶち当たっても「もうむり・・・」とか「つかれた」と弱音を吐いたり、その場から離れて、あきらめてしまう姿はありませんでした。『どうしたらできるのかなぁ』『いっぱい練習しなくっちゃ』という強い意志で挑み続けました。 その結果、あきらめずに挑戦することが成功につながるということがわかり、達成感を得ることができたようです。 又、この園はダンスが好きな子がたくさんいて、普段から友だちと振り付けを考え踊っています。今回はクラスみんなで曲目を決め、保育者と一緒に振り付けを考えていきました。最初はなかなか形になりませんでしたが、繰り返しやっていくうちに形になっていきました。みんなで表現する楽しさを分かち合うことができたように思います。 このスマイル・ウェルネスで子どもたちは、またひとつ心も体も大きく成長したように感じました。 |

||

【子育て支援 コアラっこ】11月の予約は定員に達しました。

| 2020/11/02 | ||

|---|---|---|